Knapp neun Milliarden Menschen werden im Jahr 2050 auf der Erde leben. Die wachsende Weltbevölkerung lässt auch die Nachfrage nach Fleisch massiv steigen.

Die traditionelle Fleischproduktion stößt zunehmend an ihre Grenzen: Im Jahr 2019 wurden 4,8 Milliarden Hektar für landwirtschaftliche Zwecke genutzt, zwei Drittel davon wurden für die Viehwirtschaft verwendet.

Grazer Forscherinnen des Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib) und des Institutes für Molekulare Biotechnologie an der Technischen Universität Graz forschen deshalb an einer neuen, umweltfreundlicheren Fleischalternative. Mit biotechnologischen Methoden hergestellt, könnte diese schon in den nächsten Jahren ins Supermarktregal kommen. Das Verfahren setzt auf die Produktion von „echtem“ Fleisch aus winzigen, schonend gewonnenen Fleischproben. Das natürliche Gewebe wird in einem biologischen Verfahren vermehrt. „Aus einer wenige Millimeter großen Probe können so bis zu 2 Tonnen Fleisch gewonnen werden“, berichtet die Wissenschaftlerin Aleksandra Fuchs. „Mit dem biologischen Verfahren wird das natürliche Wachstum von Fett- und Muskelzellen nachgebildet. Die Zellen wachsen dann zu Muskelfasern zusammen.“

„Die Technologie, tierisches Gewebe im Labor herzustellen, wurde ursprünglich von der angewandten Medizinforschung entwickelt und hat bereits in der Nahrungsmittelherstellung Einzug gehalten. Wir konzentrieren uns derzeit auf zwei Anwendungen: einerseits auf die Herstellung alternativer Fleischprodukte und andererseits auf die Produktion tierischer Proteine, welche für alternative Fleischprodukte benötigt werden“, verrät Viktorija Vidimce-Risteski, die ebenfalls am Projekt arbeitet.

Die bisher größte Herausforderung beim Herstellungsprozess von natürlichen Fleischalternativen ist das Medium, in dem die Fasern gezüchtet werden. Im Bioprozess übernimmt dieses die Funktion des Blutes: Es versorgt alle Zellen mit den lebenswichtigen Mineralien und anderen Nährstoffen. Den acib-Forscherinnen ist es gelungen, auf bislang nötiges und aus Kälbern gewonnenes Rinderserum gänzlich zu verzichten. Das neue, schonende Verfahren ist aber nicht nur in ethischer, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht deutlich überlegen.

Über acib: Das 2010 gegründete Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib) entwickelt neue, umweltfreundlichere und ökonomischere Prozesse für die Biotech‑, Chemie- und Pharmaindustrie und verwendet dafür die Methoden der Natur als Vorbild. Gefördert wird das K2-Zentrum im Rahmen des COMET-Programms durch den Bund sowie die Länder Steiermark, Wien, Niederösterreich und Tirol. Das COMET-Programm wird durch die FFG abgewickelt.

Mehr Informationen:

www.acib.at

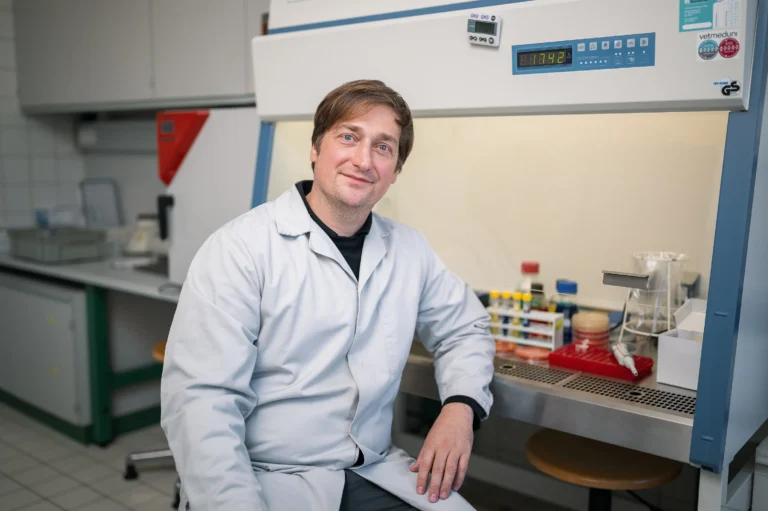

Foto: Aleksandra Fuchs (links) und Viktorija Vidimce-Risteski mit dem im Labor gewachsenen Fleich.

Fotocredit: acib GmbH

„Science“ wird mit finanzieller Unterstützung in völliger Unabhängigkeit unter der redaktionellen Leitung von Andreas Kolb gestaltet.