Wer nur zählt, verfehlt. Wer nur glaubt, verliert den Bezug zur Realität. Die Kunst liegt in der Abwägung, im präzisen Austarieren von Ziel und Mittel, von Geschwindigkeit und Sorgfalt, von Freiheit und Verantwortung.

Unsere Gegenwart verführt zur Vermessung. Kennzahlen, Rankings, Ratings geben Halt, solange wir nicht so tun, als ließe sich Bedeutung in Dezimalstellen pressen. Vertrauen, Würde, Zugehörigkeit, Momente: Man kann sie indirekt erfassen, aber selten direkt und nie endgültig. Umgekehrt taugt Moral nicht als Geschäftsmodell. Werte, die keine Wertschöpfung tragen, bleiben Vorsatz. Und Vorsätze sind bekanntlich die Fitnessabos des Denkens, gut gemeint, selten eingelöst.

Europa kennt diese Spannung aus seinem innersten Aufbau. Es wurde groß mit Verhandlung, Verfahren und Verlässlichkeit, Regeln, die die Schwächeren schützten und dem Ganzen Richtung gaben. Und wenn das Ringen um Einigung zu Lähmung und Stillstand führt? Konfuzius hat’s trocken formuliert: „Wenn über das Grundsätzliche keine Einigkeit besteht, ist es sinnlos, miteinander Pläne zu schmieden.“ Unsere Aufgabe ist doppelt: über Grundsätzliches Einigkeit herzustellen und dann entschlossen zu handeln. Mit Zielen. Mit Mut. Mit Termin. Mit der lebensfrohen Disziplin eines Kontinents, der weiß, dass Freiheit ihren Wert erst in stürmischen Zeiten beweist.

Die Grenzen unserer Zeit verlaufen nicht nur zwischen Staaten, sondern zwischen Werten und den darauf fußenden Lebensmodellen, zwischen Wertigkeiten und Prinzip, zwischen Tempo und Sorgfalt, zwischen kurzfristiger Effizienz und langfristiger Resilienz. Genau deshalb lohnt es sich, Linien nicht wegzuwischen, sondern sichtbar zu machen und gemeinsam zu hinterfragen. Damit wir sehen, was auf dem Spiel steht: unser Lebensmodell. Dieses bedarf einer und bedingt eine Ökonomie, die trägt und Freiheit ermöglicht, ohne zu verarmen. Dies ist eine Einladung, Europa wieder so zu lesen, wie es gedacht war, als mutiges und zugleich updatefähiges Betriebssystem, das Werte und Wertschöpfung koppelt und gerade dadurch Wirkung entfaltet.

Preisschilder sind gesprächig. Sie behaupten, etwas zu wissen, das wir angeblich nicht fühlen können: den Wert. Ein Flügel von Steinway hat ein Preisschild. Der Moment, in dem die Tochter darauf zum ersten Mal Bach fehlerfrei spielt, hat keines. Preise sind präzise und oft daneben. Sie kalkulieren Knappheit, aber nicht Sinn. Eine Pflegekraft, die in einer Nacht mehr Angst lindert als jede App, erzeugt Reichtum, der in keiner Bilanz auftaucht. Ein Datenleck vernichtet in Minuten, was Kundenserviceteams über Jahre aufgebaut haben. Kapital kann geduldig sein, Vertrauen nicht. Richard von Weizsäcker warnte: „Es wäre keine menschlich überzeugende Gesellschaft, der alles wertlos gilt, was nicht bezahlt wird.“ Der Satz ist älter als jede Plattform und moderner als ihr Geschäftsmodell.

Europa ohne sakrale Metaphorik

Menschenrechte, Umweltschutz, Verbraucherinteressen, Liberalität, vor allem die Freiheit, den eigenen Lebensentwurf ungestraft zu verwirklichen. Kein Duft aus dem Weihrauchfass, sondern der Herzschlag eines Kontinents. Die Annahme, alle wollten so leben wie die Europäer, war charmant und irrig. Macht nichts. Mit 450 Millionen Menschen und einer Kaufkraft von 19,4 Billionen US-Dollarist die EU eine wirtschaftliche Großmacht. Und doch sind wir Weltmeister im Selbstverzwergen. Statt als Titan des Welthandels zu agieren, debattieren wir zunächst den Tagesordnungspunkt „Stimmrecht der Stimmlosen im Ausschuss für Ausschüsse“.

Das ist kein Plädoyer für Uniformität, sondern eine Einladung, den europäischen Kompromiss als anspruchsvolle Kompetenz zu verstehen. Vielfalt bleibt ein Schatz. Aber wenn es um das große Ganze geht, darf Einigkeit keine Museumsdisziplin sein.

Die feine Umständlichkeit und ihre

Marktmacht

Europa gilt als kompliziert. Ist es auch. 24 Amtssprachen, 27 Interessenlagen, 108 Meinungen pro Tagesordnungspunkt. Der bürokratische Reflex ist gefürchtet: „Dafür gibt es sicher ein Formular.“ Und trotzdem gelingt ein eleganter Trick: Wer in den Binnenmarkt will, tanzt im Takt unserer Standards. Der Brussels Effect ist kein Moraltheater, sondern Ausdruck regulatorischer Marktmacht mit feiner, kaum verstehbarer Ironie. Wir fragen nicht, ob du uns liebst, nur, ob dein Produkt unsere Steckdosen versteht. Ein CE-Zeichen ist keine Ikone, sondern ein Versprechen, dass Dinge funktionieren, heute und morgen.

Außen wird das gern missverstanden. In Washington heißt es Schwerfälligkeit, in Peking Marktbegrenzung, in Moskau Dekadenz. Wir nennen es Regeln, die die Schwächeren schützen. Die Frage ist nicht, ob wir recht haben, sondern ob wir rechtzeitig wirken. Wir sind Meister darin, Einigkeit zu suchen, bis der Plan alt ist. Und doch: Einmal beschlossen, tragen unsere Normen weit. Vertrauen ist die einzige Skalierung, die mitwächst, ohne zu reißen.

Das Kopplungsprinzip

Wertschöpfung ist die Voraussetzung, mit dem unsere Werte in die Zukunft getragen werden. Und Werte sind die Grammatik, die verhindert, dass aus Markt ein Jahrmarkt wird. Wer glaubt, beides sauber trennen zu können, irrt mehrfach. Ohne wirtschaftliche Grundlage bleiben Ideale Sonntagsreden. Ohne Prinzipien verkommt Wertschöpfung zur Gier. Antworten entstehen nicht in Predigten, sondern in der Praxis: testen, messen, korrigieren. Programme, die nicht tragen, enden. Regeln, die nicht wirken, werden vereinfacht. Projekte, die zu groß sind, bekommen Partner. Das ist kein Rückzug, das ist Betrieb.

Leistung muss sich lohnen, sonst wird’s Pose

„Leistung muss sich lohnen“ ist kein Stammtischsatz, sondern eine Wahrheit. Angemessene Anerkennung, ja, auch finanziell, verhindert Zynismus, das Gift jeder Organisation. Wenn die, die ziehen, am Ende dieselbe Aussicht haben wie die, die bremsen, beschleunigt niemand. Das Ergebnis: perfekt abgeglichene Mittelmäßigkeit. Also honorieren wir, was trägt, in Unternehmen, Forschung, Pflege, Kultur. Gutes Handwerk erzeugt stille Dividenden: weniger Ausschuss, weniger Drama, mehr Vertrauen. Das schlägt sich im EBIT nieder, nur nicht immer im nächsten Quartal. Geduld ist eine Cash-Position.

Was teurer wird und was billiger

Werte wandeln sich. Neu ist die Taktzahl: Digitalisierung, Demografie, Klima, Energie, Sicherheit, Migration. Der Wert der Arbeit verschiebt sich. Routinen, die Maschinen besser ausführen, werden günstiger. Tätigkeiten, die Nähe, Urteil und Handwerk brauchen, werden wertvoller. Das ist kein Drama, sondern eine Preisliste im Umbau.

In Österreich wird Teilzeit gern als Moralfrage verhandelt, dabei ist sie primär eine Organisationsfrage. Teilzeit kann Produktivität bedeuten, wenn sie klug strukturiert ist. Überstunden sind oft ein Symptom dafür, dass Abläufe nicht stimmen.

Investieren heißt urteilen

Jede Investition ist ein Werturteil. Wer in Halbleiter, Biotech oder Energiewende investiert, wettet nicht nur auf Rendite, sondern auf Zukunftsfähigkeit. Wer Budgets für Kindergärten, Musikschulen und Bibliotheken stärkt, investiert in Disziplin, Ausdruck und Urteilskraft. Beides rechnet sich, selten in Quartalen, zuverlässig in Generationen.

Privat gilt dasselbe. Eine Geige im Kinderzimmer ist keine Marotte, sondern eine Produktivitätsmaschine mit Verzögerung. Ein Vereinsbeitrag bedeutet soziale Infrastruktur. Eine Pflegeversicherung ist Würde auf Abruf. Nicht alles zahlt sich in Euro aus. Aber ohne Euro fällt vieles aus.

Transfer von Werten: Brücke in die Zukunft

Werte weiterzugeben, ist das Ansinnen aller Eltern. Es geht darum, moralische wie monetäre Werte zu bewahren und weiterzureichen, die Basis zu legen für ein gutes Leben, vielleicht auch für eine bessere Welt von morgen. Aus Nachkommenschaft erwächst Hoffnung auf Fortsetzung und Weiterentwicklung dessen, was uns wertvoll erscheint. Wer Wert und Werte weitergibt, gestaltet Zukunft aktiv mit und setzt, neben dem Ersparten und Geerbten, einen Fußabdruck im Ideenhorizont seiner Nachfahren.

Paradoxien, die man aushält

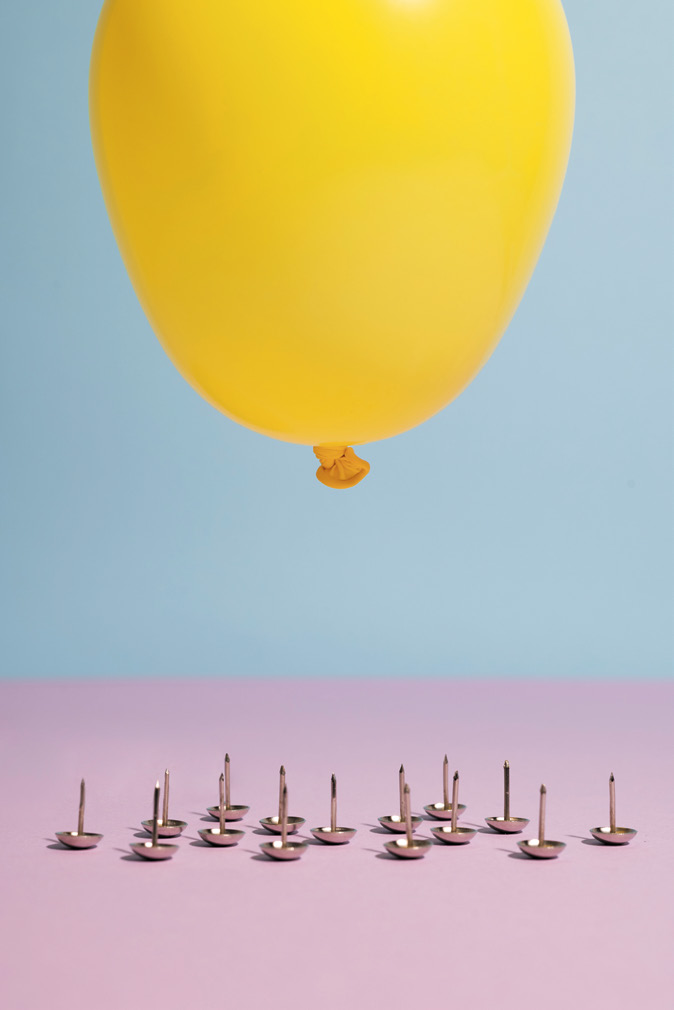

Freiheit braucht Regeln. Wettbewerb braucht Schiedsrichter. Nachhaltigkeit benötigt Renditen. Souveränität braucht Offenheit. Diese Spannungen sind keine Konstruktionsfehler, sie sind Konstruktionsprinzipien. Wer sie auflösen will, verliert Wirklichkeit. Wer sie gestaltet, gewinnt Handlungsfähigkeit. Regeln ohne Durchsetzung sind höflich, aber wirkungslos. Werte ohne Verteidigungsfähigkeit sind Poesie. Wertschöpfung ohne Werte ist schnell und kurz.

Und, ja, wir dürfen über uns lachen. Über Verordnungen, die länger sind als ihre Wirkung. Über Pilotprojekte, die ein Jahrzehnt pilotieren und dann in Pension gehen. Humor ersetzt keine Reform, aber er hält das Hirn beweglich. Johann Nestroy hilft: „Das Tragische an jeder Grenze ist nicht, dass sie trennt, sondern dass sie blind macht.“ Also nicht blind werden. Grenzen markieren Zuständigkeiten, nicht Endstationen. Werte markieren Richtung, nicht Ausreden.

Schluss mit Aussicht

Wert ohne Werte wird zügig zynisch. Werte ohne Wertschöpfung rührselig und kurzatmig. Die Kunst liegt dazwischen, dort, wo Leistung sich lohnt, Standards Vertrauen skalieren und der Mensch nicht zur Kennzahl schrumpft. Bezahlen wir gute Arbeit gut. Vereinfachen wir Regeln, die nur dokumentieren, stärken wir jene, die wirklich schützen. Investieren wir in Vorleistungen, die später Dividende auf Zeit zahlen. Messen wir klug, nicht viel. Und erlauben wir uns das kleine Lächeln, das sagt: Wir wissen, wie kompliziert alles ist, und kriegen es trotzdem ordentlich hin.

Der Rest ist Handwerk. Das Schöne daran: Man kann es lernen. Das Wertvolle daran: Es bleibt.