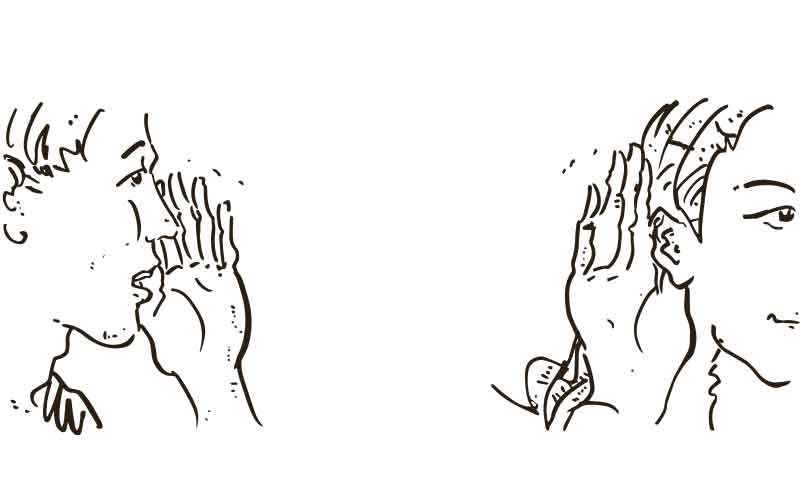

Es ist still geworden um das Gespräch. Nicht, weil wir weniger sprechen – sondern weil wir einander kaum noch zuhören. Die Welt ist ein einziger Chor aus Stimmen, Meinungen, Urteilen, Tweets. Und doch bleibt das Gespräch, das wirkliche, das zwischen Ich und Du, zwischen These und Zweifel, seltsam abwesend. Wie eine vergriffene Kunstform, ein Relikt aus Zeiten, da man den anderen nicht nur ertrug, sondern erwartete.

Vielleicht war es Montaigne, der die größte Liebeserklärung an das Gespräch geschrieben hat, indem er sich selbst befragte, um im Zweifel dem anderen zu begegnen. Oder Marc Aurel, der seine „Selbstbetrachtungen“ nicht als Rückzug, sondern als Vorbereitung auf die Welt der Menschen verstand. Sie wussten, was wir verlernen: Dass ein Gespräch nicht dazu da ist, zu gewinnen, sondern zu verstehen.

Früher galt: Ich denke, also bin ich. Heute reicht oft: Ich poste, also existiere ich. Hauptsache, der Algorithmus nickt. Wer fragt, fliegt – aus der Komfortzone, der Blase, mitunter aus der Gesellschaft. Differenzierung gerät unter Verdacht, Ironie in die Nähe der Cancel-Gefahr. Debatten werden inszeniert, nicht geführt. Der Widerspruch? Wird als Affront gelesen, nicht als Einladung zum Weiterdenken.

Gespräche als Spiegel

Die Fähigkeit zuzuhören ist heute fast schon ein erotisches Signal. Wer nachfragt, anstatt zu urteilen, wird verdächtig: Was führt der im Schilde? Bildung? Differenzierung? Etwa gar Liberalität? Wir sind Spiegelwesen, schrieb Pascal, und jedes Gespräch ist ein Versuch, sich im anderen zu erkennen. Was sehen wir heute, wenn wir in diese Spiegel blicken? Allzu oft nur unser eigenes Echo. Algorithmen sortieren uns die Gesprächspartner vor, Talkshows liefern mehr Lautstärke als Substanz, und in den digitalen Arenen herrscht das Duell, nicht der Dialog.

Das Gespräch als Begegnung?

Als Horizonterweiterung? Als eine zarte Form der Koexistenz wider die totale Übereinstimmung? Diese Vorstellung wirkt beinahe romantisch, ja naiv – und ist gerade deshalb revolutionär.

Die Leichtigkeit des Uneinverstandenseins

Es ist ein Irrtum zu glauben, Harmonie sei das höchste Ziel des Gesprächs. Wahrheit, so sehr wir sie suchen, ist oft ein Nebenprodukt der Differenz. Ein kluges Gespräch ist wie ein Spaziergang durch einen Garten: Es blüht, wo man es nicht erwartet, duftet mal herb, mal süß und gedeiht gerade dort, wo man nicht eingreift.

Ironie, einst die elegante Schwester der Aufklärung, steht unter Verdacht. Wer noch in ganzen Sätzen denkt, gilt rasch als elitär. Wer zuhört, als schwach. Was fehlt, ist die Leichtigkeit des Uneinverstandenseins – jene Fähigkeit, in der Meinung des anderen kein Menetekel zu sehen, sondern ein Mosaiksteinchen im unvollendeten Bild der Welt. Es gibt keine vollständigen Menschen. Aber es gibt vollständige Gespräche – wenn beide Seiten ein Stück Unvollständigkeit mitbringen. Und da liegt doch genau die Schönheit des Gesprächs: nicht einer Meinung zu sein – und es trotzdem auszuhalten.

Wie hat Hermann Hesse so schön gesagt? „Es muss auch Spiel und Unschuld sein und Blütenüberfluss, sonst wär die Welt uns viel zu klein und Leben kein Genuss.“ Vielleicht gilt das auch für den Diskurs: Spiel, Unschuld, Überfluss – an Gedanken, an Perspektiven, an Geduld.

Die Rückkehr zur Gesprächskultur

Was wir brauchen, ist keine neue Debattenordnung, sondern eine neue Gesprächskultur. Eine Kultur, die Neugier über Dogma stellt, Zweifel über Gewissheit und das gemeinsame Nachdenken über das einsame Rechthaben.

Wir brauchen das langsame Gespräch, das tastende, das auch mal scheitert. Gespräche, die sich Zeit lassen: ein Glas Wein vielleicht, ein Schatten unter Bäumen, eine Stunde ohne Ziel. Gespräche, die sich nicht lohnen müssen, weil sie schon in ihrer Existenz Wert besitzen.

Sommerfrische für den Geist

Der Sommer ist die Jahreszeit der offenen Fenster – warum also nicht auch des offenen Denkens? Zwischen Rosé und Rückspiegel darf man sich ruhig wieder trauen, nicht nur zu reden, sondern auch etwas zu sagen.

Die Menschen reisen, die Abende werden länger, die Gedanken leichter. Es ist die ideale Zeit, das Gespräch neu zu entdecken – als Sommerfrische für den Geist.

Gespräche sind keine Pflichtveranstaltungen, sondern Einladungskarten des Geistes. Kein Tribunal, sondern ein Tanz. Kein Wettbewerb, sondern ein Möglichkeitsraum. Nicht effizient, nicht monetarisierbar – und gerade deshalb unendlich wertvoll.

Also: Danke fürs Gespräch.