Wir messen mit unseren Sensoren verschiedene Parameter in der Raumluft“, schildert Anton Köck, am MCL Gruppenleiter für Sensor Solutions. Das können Lösungsmittel sein, die aus Möbeln oder Wandfarben ausdampfen, ebenso gut aber auch CO2 in schlecht gelüfteten Räumen oder das tödliche Kohlenmonoxid, das aus defekten Gasthermen austreten kann. Beim Umweltmonitoring könnten die Nanosensoren entlang von Straßen eingesetzt werden und Feinstaub, Ozonbelastung oder Stickoxidwerte erfassen. „So könnte man ein engmaschiges, flächendeckendes und in Echtzeit arbeitendes Messsystem etablieren“, sagt Köck.

Neues Forschungsziel

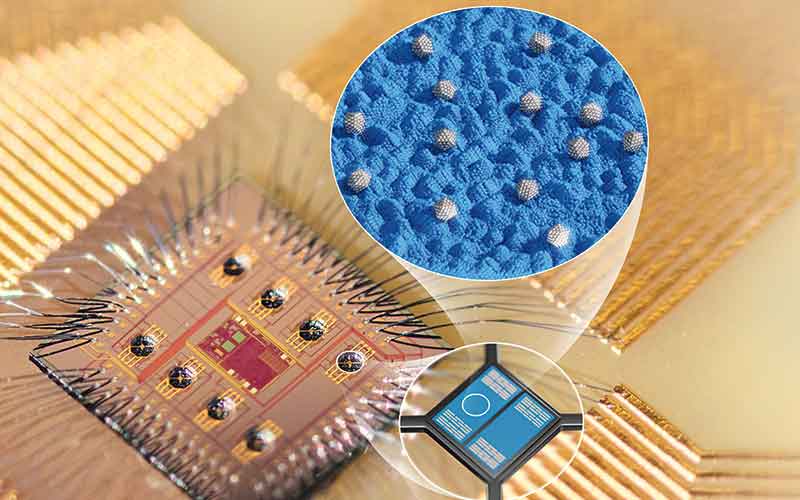

Bisher hat man sich am MCL vor allem mit der Entwicklung der Sensortechnologie selbst beschäftigt. Um die Leistungsfähigkeit der Sensoren zu erhöhen, wird mit neuen Materialien gearbeitet. Nanodrähte, Nanopartikel und Graphen zählen dazu. Nun geht die Forschung in die Richtung der Energieversorgung der Nanosensoren. Marco Deluca, Key Scientist für Sensor Solutions, arbeitet an keramischen Superkondensatoren. „Die haben den Vorteil, viel Energie rasch aufnehmen und auch abgeben zu können.“ Weil die Sensoren ja 24 Stunden am Tag arbeiten müssen, brauche man die Superkondensatoren als Speicher für aus Sonnenenergie gewonnenem Strom, mit dem die Sensorsysteme versorgt werden sollen. „Niemand will bei solchen Sensoren andauernd Batterien wechseln“, ist Deluca überzeugt.

Herausforderungen der wisschenschafltichen Arbeit

Die Knackpunkte sind einerseits die Datenübertragung, anderseits die Aktivierungsenergie, die die Nanosensoren benötigen, um bestimmte Umweltparameter überhaupt messen zu können. „Derzeit ist dafür eine Temperatur von 350 Grad Celsius notwendig“, schildert Deluca. Diese werde mit einer Mikroheizplatte erzeugt, die aber relativ viel Strom verbrauche. „Gemeinsam mit der Universität Barcelona erforschen wir Ansätze, die Initialenergie für die Sensoren mittels einer LED bereitzustellen. Das hätte auch den Vorteil, dass man sich am heißen Sensor nicht die Finger verbrennen kann“, schmunzelt der Wissenschafter.

Zielsetzung ist Energieeffizienz

Verhältnismäßig viel Energie verbraucht auch die Datenübermittlung per Funk, Bluetooth oder WiFi. „Wenn wir gleich direkt im Sensorsystem berechnen, welche Daten überhaupt wertvoll sind und dann nur die senden, können wir einen großen Teil der Energie sparen“, schildert Köck. Deshalb benötige man für eine intelligente Datenauswertung eine KI. „Sie wird unsere Sensoren effizienter machen.“ Und schließlich soll auch die Energiedichte in den Superkondensatoren erhöht werden. Dies kann durch eine optimierte Materialchemie ebenso erreicht werden wie durch die Materialstruktur und durch Dünnschichttechnologie. Marco Deluca konnte das Projekt „CITRES“ des European Research Councils (ERC-Projekt 817190, www.erc-citres.eu), das noch bis 2024 läuft, an Land ziehen. Solche ERC-Projekte sind in der Forschungswelt äußerst prestigeträchtig, wir freuen uns sehr darüber, dass wir diese Chance bekommen haben“, erzählt Köck.

Innovative Partner

Beteiligt sind die Forscher am MCL auch am Projekt „FOXES“ (FET-PROACTIVE Projekt 951774, www.foxes-project.eu), in dem ein „Power Cube“ entwickelt wird. „Dabei handelt es sich um eine Kombination von Solarzellen der neuesten Generation mit einem Superkondensator und der notwendigen Steuerungstechnik“, berichten die beiden Wissenschafter. Auch „FOXES“ läuft bis 2024 und soll dann in einem Pilotversuch den Einsatz autonomer Sensorknoten im städtischen Umfeld von Barcelona ermöglichen.

Einsatzbereiche für Nanosensoren

Derzeit werden die Nanosensoren für Umweltmonitoring in Österreich noch nicht eingesetzt, im Gegensatz zum dänischen Kopenhagen und dem belgischen Brüssel. „Wir setzen hierzulande noch immer auf klobige Messstationen und Messwägen, die aber immer nur eine Momentaufnahme liefern können. Unsere Systeme sammeln hingegen rund um die Uhr Daten und können flächendeckend installiert werden“, sagt Köck. Bis es auch in Österreich zu einer stärkeren Anwendung kommt, werden noch gut fünf Jahre vergehen, schätzt der Mikroelektronik-Experte.

Eine Kostenfrage

Die Kosten wären nämlich im Grunde überschaubar, meinen Deluca und Köck. Momentan sei noch schwer abschätzbar, welche Herstellungskosten genau entstehen, weil es noch keine industrielle Produktion der Sensoren gebe. „Wenn es so weit ist, gehe ich davon aus, dass sie ähnlich niedrig sein werden wie bei der Herstellung anderer elektronischer Bauteile“, versichert Deluca. Ein Sensorsystem für den privaten Haushalt werde es dann wahrscheinlich – je nach Ausführung – schon um ein paar Euro geben. Dieses würde dann seine Daten aus den Wohnräumen einfach auf das Handy des Benutzers übertragen. Das Messen von Gebäudedaten ist natürlich kein Selbstzweck. Potenzial hat der Einsatz der Nanosensoren vor allem beim Energieverbrauch. Köck: „Berechnungen zeigen, dass durch intelligente Sensoren, die die Steuerungssysteme der Haustechnik mit Daten versorgen, bis zu 25 Prozent des Energiebedarfes für Heizen und Kühlen eingespart werden können.“

Fördergeber

MCL als Träger des Kompetenzzentrums IC-MPPE wird von den Bundesministerien BMK und BMDW sowie von den Ländern Steiermark, Oberösterreich und Tirol – im COMET-Programm der FFG – gefördert. Die hier vorliegenden Entwicklungen wurden zusätzlich im Rahmen von EU-Förderprogrammen erzielt.

Das Magazin „JUST-Science“ wird mit finanzieller Unterstützung in völliger Unabhängigkeit unter der redaktionellen Leitung von Andreas Kolb gestaltet.