Lernen durch Vorzeigen – was beim Menschen sozusagen eingebaut ist, stellt für Roboter und Maschinen eine echte Herausforderung dar. Am neuen Lehrstuhl für Cyber-Physical-Systems an der Montanuniversität Leoben forscht ein Team an genau dieser Problematik.

Als Amazon vor einigen Wochen einen „Haushaltsroboter“ vorgestellt hat, entlockte das Robotikexperten auf der ganzen Welt bestenfalls ein müdes Lächeln. Handelt es sich dabei doch nur um eine Kamera und Alexa auf Rädern, die nicht einmal staubsaugen kann. Einer der Robotik-Wissenschafter, die sich ernsthaft um die Grundlagen bemühen, die eines Tages die Konstruktion einer echten mechanischen Haushaltshilfe ermöglichen werden, ist Elmar Rückert. Er hat seit dem Sommer den neuen Lehrstuhl für Cyber-Physical-Systems an der Montanuni Leoben inne.

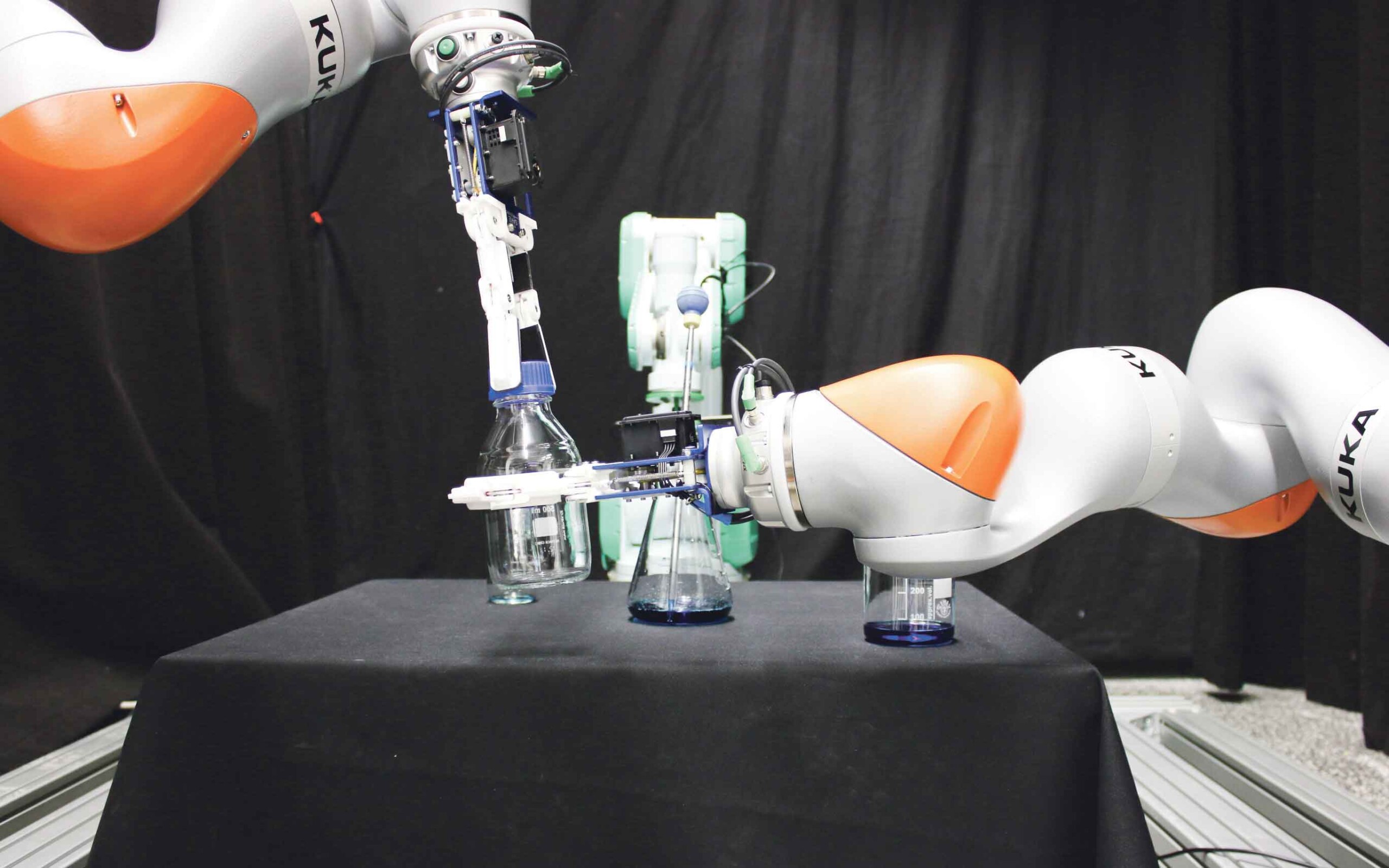

„Robotern komplexe und feinmotorische Manipulationstätigkeiten beizubringen ist eine Langzeitaufgabe für uns Wissenschafter“, stellt Rückert fest. An den Roboterarmen selbst scheitert es nicht, die sind einigermaßen ausgereift. In der Größe gibt es sie längst in den Abmessungen eines menschlichen Armes, auch wenn die Funktion der menschlichen Finger mit ihren vielen kleinen Gelenken relativ schwierig nachzubilden ist. Die Herausforderung ist das Lernen von Bewegungsabläufen.„Menschen können diese Bewegungen in Sekunden erlernen. Das können wir noch nicht nachbilden“, schildert Rückert. „Es scheitert an der Fähigkeit, Schlussfolgerungen zu ziehen.“ Dazu komme, dass „Menschen mit Unsicherheiten umgehen können, Maschinen nicht. Letztlich geht es in unserer Arbeit darum, einem Roboter zu ermöglichen, eine Lösung für ein Problem zu finden. Das muss nicht die perfekte sein, nur eine, die funktioniert.“

Im Gegensatz zur Steuerung von Industrierobotern, die immer wieder nur eine immer gleiche Abfolge von Bewegungen ausführen müssen und das möglichst exakt, geht es in Rückerts Arbeit um die Entwicklung einer künstlichen Intelligenz, mit deren Hilfe ein Roboter lernen kann. Zum Beispiel dadurch, dass er, von Menschenhand geführt, sich die Bewegungsabläufe merkt und sie fortan selbstständig ausführen kann. Bei einem Roboterarm für Ultraschalluntersuchungen funktioniert das schon ganz gut. An der Universität in Lübeck hat Rückert mit Kollegen eine Steuerung geschaffen, die lernt. Ein Roboterarm mit Ultraschallsonde wird manuell durch Bewegungsabläufe geführt. Nach ein paar Mal beherrscht er diese und kann eigenständige Untersuchungen durchführen.

Von einem Haushaltsroboter, der auch Urteilsvermögen besitzen muss, kann aber noch keine Rede sein. „Davon sind wir weit entfernt. Derzeit verfügen wir über kein System, das so einen Roboter ermöglichen würde.“ Rückert bricht für seine Roboter allerdings eine Lanze: „Auch Menschen brauchen Zeit, bis sie feinmotorische Fertigkeiten entwickeln. Sie werden in der Kindheit erlernt, es dauert lange, viele Jahre, bis ein Kind so weit ist.“

Eine weitere Schwierigkeit ist es, solche lernenden Roboter alltagstauglich zu machen. „Was im Labormaßstab funktioniert, muss im täglichen Leben noch lange nicht klappen“, räumt der Wissenschafter ein. Und schließlich hat die Hardware ihre Tücken, die Motoren sorgen für Wärmeentwicklung, bei stationären Roboterarmen kann das System zu schwingen beginnen, was zusätzliche Herausforderungen mit sich bringt. Bleiben die Kosten: Allein ein Roboterarm kommt derzeit auf rund 30.000 €. „Dabei handelt es sich um ein Labormodell, für den Einsatz im Haushalt wäre die Konstruktion viel zu filigran.“ Auf eine erschwingliche mechanische Haushaltshilfe, die wäscht, bügelt, kocht und vielleicht sogar mit dem Hund spazieren geht, werden wir also noch warten müssen.

Rückert und sein fünfköpfiges Team, zu dem noch studentische Mitarbeiter kommen, beschäftigt sich nicht nur mit Roboterarmen, sondern auch mit der Technik, die für autonome Fahrzeuge notwendig ist. „Hier dreht sich viel um die Entscheidungsfindung in kritischen Situationen“, weiß der Wissenschafter. In seiner Arbeit geht es vor allem um Sensoren und die Unsicherheit ihrer Messergebnisse. „Die werden zum Beispiel durch das Wetter beeinflusst. Bei Nieselregen wird die rein optische Erfassung der Umgebung unzuverlässiger, man muss auf andere Sensoren zurückgreifen.

Die Entwicklung dieser Systeme sei „echte Grundlagenforschung“, versichert Rückert. Um maschinelles Lernen zu verbessern, müsse man verstehen, wie sich der Mensch neue Fertigkeiten aneignet. „Wir arbeiten da sehr breit gestreut, agieren interdisziplinär. Das macht diese Forschung auch so interessant.“ Bei den Arbeiten für autonome Fahrzeuge arbeitet Rückert zum Beispiel mit dem deutschen Start-up Lupa Electronics zusammen. Gemeinsam sollen Sensoren und Warnsysteme entwickelt werden.

Seinen Lehrstuhl sieht der gebürtige Steirer als stark wachsenden Bereich innerhalb der Montanuni Leoben. „Wir betreiben zwar Grundlagenforschung, aber eine sehr anwendungsorientierte. Firmen jeder Größe sind darauf angewiesen, Daten zu verstehen. Dafür braucht es Profis wie uns.“

Foto: Elmar Rückert will Robotern beibringen, wie man lernt.

Fotocredit: Montanuni

Kontakt:

www.unileoben.ac.at | www.cps.unileoben.ac.at

“Science” wird mit finanzieller Unterstützung in völliger Unabhängigkeit unter der redaktionellen Leitung von Andreas Kolb gestaltet.