„Hellsehen“ mit Hilfe der Physik – das haben Wissenschafter des Materials Center Leoben MCL möglich gemacht. Materialeigenschaften, die normalerweise nur untersucht werden können, indem man ein Werkstück komplizierten Messungen unterzieht oder es für eine Prüfung überhaupt zerstören muss, werden am MCL mithilfe der magnetischen Eigenschaften zerstörungsfrei untersucht.

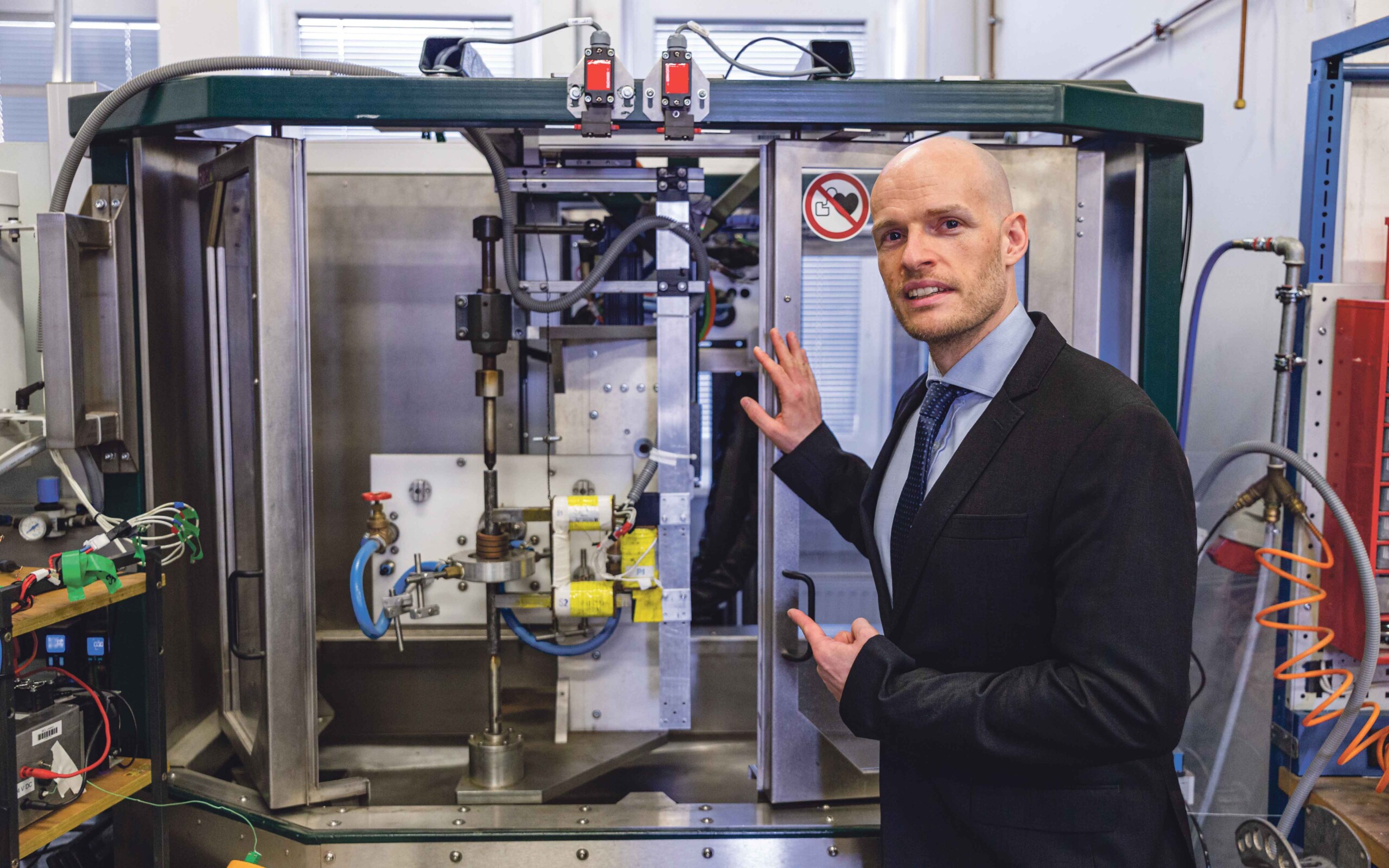

Wir prüfen Metalle, hauptsächlich Stahl“, erzählt der Leiter des Forschungsteams am MCL, Peter Raninger. „Der von uns auf Laborebene entwickelte Sensor macht es möglich, schon während des Produktionsprozesses Materialeigenschafteen direkt und zerstörungsfrei zu bestimmen.“

Dafür wird das Werkstück – zum Beispiel Stäbe, wie sie für Lenkstangen in Fahrzeugen verwendet werden – mittels Induktion auf rund 900 Grad Celsius erhitzt, mit Wasser abgeschreckt und dann ein weiteres Mal induktiv erwärmt. Nach dieser induktiven Wärmebehandlung, die in der Industrie dazu benutzt wird, um Eigenschaften wie Härte oder Festigkeit gezielt einzustellen, wird die Komponente mithilfe eines Sensors untersucht. Dieser erzeugt ein elektromagnetisches Signal und schickt es durch die Probe. Das Signal wird anschließend aufgefangen und ausgewertet.

„Der Hauptteil der Forschungsarbeit meines Teams liegt in der Aufarbeitung und Auswertung dieser Messdaten. Das geschieht mit komplexen analytischen Gleichungen und numerischen Modellen, mit denen wir die magnetischen Eigenschaften bestimmen und daraus auf andere Materialeigenschaften schließen können“, schildert Raninger die am MCL in den vergangenen drei Jahren entwickelte Methode.

Weil das Werkstück für die Prüfung nicht zerstört werden muss und die Magnetmessung schnell geht, sind auch Untersuchungen direkt während des Produktionsprozesses möglich. Das bietet für die Industrie große Vorteile, ist Raninger sicher: „Chargenbedingt gibt es immer kleine Abweichungen, mit gezieltem Heizen und Abschrecken können diese ausgeglichen werden, sobald man weiß, in welche Richtung die Schwankungen beim Material gehen. Das bringt mehr Effizienz, weil weniger Ausschuss anfällt. Das spart im Endeffekt nicht nur Ressourcen, sondern auch Energie und damit CO2. Außerdem kann eine besonders hohe und gleichbleibende Qualität garantiert werden.“

Fördergeber:

MCL als Träger des Kompetenzzentrums IC-MPPE wird von den Bundesministerien BMK und BMDW sowie von den Bundesländern Steiermark, Oberösterreich und Tirol – im Rahmen von COMET (Competence Centers for Excellent Technologies) – gefördert. Die COMET-Förderung wird von der FFG abgewickelt.

Kontakt:

www.mcl.at

Foto: Peter Raninger zeigt den Prüfaufbau für die Werkstoffuntersuchung.

Fotocredit: MCL/Alexander Kreutz

Science wird mit finanzieller Unterstützung in völliger Unabhängigkeit unter der redaktionellen Leitung von Andreas Kolb gestaltet.